Image crédit : saint exupéry et consuelo

Lettre de Consuelo à Antoine de Saint-Exupéry

Vous êtes éternel, mon enfant, mon mari. Je vous porte en moi comme le Petit Prince.

1946

Paris

Tu sais, je vais t’écrire, encore et encore. J’avais appelé à New York mes lettres, « lettres du dimanche », parce que j’avais commencé un dimanche à t’écrire après la messe. Elles étaient toutes prêtes pour toi au cas où un de tes amis militaires serait passé me voir et te les aurait transmises par l’underground… Je n’avais plus de larmes, mon amour, il avait fallu que je me batte pour trouver un toit où m’abriter et pour abriter aussi Annibal, votre bouledogue mastiff que vous aviez tant aimé à New York. Quand j’ai quitté l’appartement de Greta Garbo, les murs blancs étaient maculés de taches de bulles de savon sur lesquelles Annibal s’élançait pour les écraser. Je vous avais demandé, vous en souvenez-nous, pourquoi vous lui aviez appris à se jeter ainsi sur les bulles de savon. Vous m’avez dit : « J’attendais votre question, Consuelo. C’st parce que, voyez-vous, les chiens ont très peu de mémoire et quand je partirai, si vous ne pouvez pas le garder, vous le confierez à une de nos amis à la campagne. Je pense à Madame E. qui a promis de le garder si nous en étions encombrés. Alors quand je reviendrai et si vous le lui avez donné, j’irai reprendre mon chien, et s’il ne me reconnaît pas, je ne le battrai pas, je lui ferai des bulles de savon, et il saura que c’est son maître qui est de retour. »

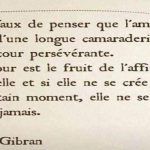

Je suis seule maintenant, mon Tonio. Vous n’êtes pas revenu. Mais vous êtes en moi, éternel, mon enfant, mon mari, je vous porte en moi, comme le Petit Prince, nous sommes intouchables. Les vrais intouchables ce sont ceux qui, comme nous, sont dans la lumière, dans la pureté de la création. Je lis et je relis toujours votre dernière lettre. Cela m’a émue que vous ayez enfin compris la petite Consuelo, « la plume d’or » comme vous l’appeliez souvent, la Pimprenelle de charme, pimprenelle, comme cette petite fleur que j’ai cueillie chez nos amis Werth, à Saint-Amour dans leur propriété de campagne. Je pense aussi à eux, aux Werth. À leur extrême gentillesse quand je vous ai prié de ne pas me dédier Le Petit Prince mais de le dédier à notre ami juif, Léon Werth, qui nous avait abrités à la campagne pendant nos querelles d’amoureux. Et nous étions si heureux dans sa maison. Hélas, ce bonheur fut si court. À qui la faute ? Mon chéri, je suis heureuse que vous ayez su combien je vous ai aimé, heureuse que vous ayez compris que je vous ai donné toute ma jeunesse, toute ma vie jusqu’à l’éternité.

Je suis heureuse d’avoir éclairé, ne fût-ce que de ma misérable étoile, votre vie. Tu étais si [illisible] avant de partir. Je ne savais plus comment te distraire, et je te proposais d’aller au parc pour voir les animaux, on allait souvent voir les tigres, les chimpanzés, tu leur donnais à manger dans tes mains, j’avais les poches pleines de cacahuètes pour que tu en distribues à tous ceux qui t’entouraient et j’arrivais quand même à t’arracher un sourire.

Toute la journée tu avais une brume sur toi, qui assombrissait ton visage, alors tu prenais de grands ciseaux et tu faisais de petits avions en papier. Ces petits avions volaient et comme tu faisais souvent cela, un jour, un policier est venu à la maison pour nous demander de ne plus continuer à salir les rues de New York. Tu as souri mais je voyais bien à ton expression que tu n’étais pas du tout heureux. Tu ne le serais, disais-tu, que quand on te donnerait la permission de rejoindre ton escadrille, le groupe 2/33, pour aller te battre, pour qu’on te tire dessus. Il fallait prendre des photographies, tout le monde le sait, avec des avions qui puissent voler le plus bas possible. On ne voulait pas que tu voles mais tu as tellement insisté que tu as eu gain de cause.

Je ne me plains pas, Papou, malgré ma solitude, malgré mon veuvage, parce que je sais que tu es parti heureux, comme tu me l’as dit : « Il faut qu’on me tire dessus, que je me sente lavé, que je me sente propre dans cette drôle de guerre. »

Je ne regrette rien de toute cette histoire passée, et surtout pas de t’avoir rejoint à New York. D’avoir répondu à ton dernier rappel. […] Je me souviens de ce que me disait la femme d’André Maurois, à New York, et elle avait raison : « Quand on épouse un écrivain, on entre dans les ordres, dans un ordre qui n’a pas de nom et on doit en inventer la règle, on doit tout reconstruire sans que cela ne se voie, comme une petite araignée fait sa toile et recommence, quand on la balaie d’un coup de brosse. Et elle recommence, oui, sa toile. C’est cela, la vie d’une femme d’écrivain. »

Je parle et je parle, mais je te parle parce que tu aimais tant cela. Tu me disais toujours : « Raconte-moi des histoires, petite Consuelo, parfois quand je suis perdu parmi les étoiles, ou quand je ne sais pas si c’est la polaire ou une lumière sur la Terre qui me fait des signaux, je me dis que c’est ma petite Consuelo qui m’appelle et je t’assure que je te verrai. Je me dirige où tu me dis d’aller. Et tes histoires me guident. »

Je me souviens, mon Papou, oui, de toutes ces douces paroles que tu me disais. Tonio, je ne suis pas seule, je ne crois pas que vous soyez parti. Je sens tellement votre présence, votre regard posé sur moi à l’infini. Je ne ferai plus un mouvement qui ne vous déplaise et qui ne nous éloigne, même à présent que vous êtes parti. C’est fini, nos grandes querelles d’amoureux. J’ai tout oublié, vos vacances, vos absences, mes attentes. Il fallait que cela se passe, que tous ces moments soient traversés. La tempête était dans mon cœur mais il suffisait que vous me passiez vos mains d’archange sur le front et que vous me disiez ces mots qui sont pour moi sacrés, d’amour, de tendresse, de fidélité, et tout vous était pardonné.

Votre désir était le plus fort, plus fort même que l’amour que vous portiez à votre petite Consuelo. Vous deviez participer avec les vôtres à tout ce qui était enfermé dans votre patrie, partager leur misère, leur faim, leur humiliation de vaincus. Je l’ai compris très vite, ce désir-là. Celui qui vous tenait tant à cœur de partager la rigueur infligée à vos amis. Vous vouliez vous laver dans cette rivière de balles, avoir un contact de chair avec cette guerre. Je l’ai su, oui, depuis mon arrivée à New York, que vous alliez partir.