Image crédit : Artparasites –

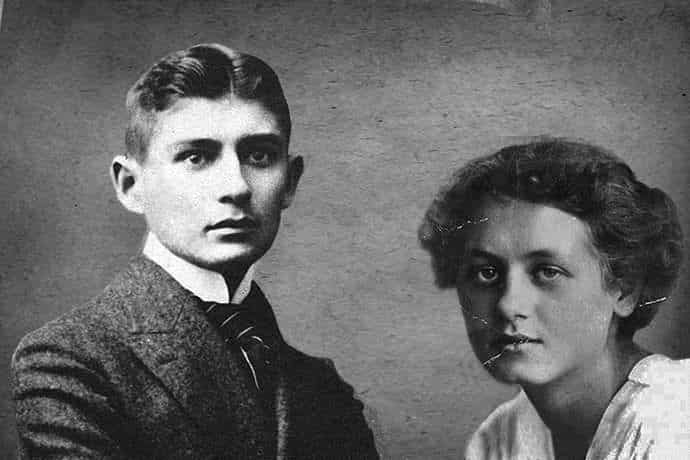

Franz Kafka (3 juillet 1883 – 3 juin 1924) écrivit : « La grande facilité d’écrire des lettres doit avoir introduit dans le monde un terrible désordre des âmes : c’est un commerce avec des fantômes. » Milena, travailla pour lui, puis fut le grand amour de sa vie. Cette magnifique lettre montre à quel point point l’amour se nourrit du manque et de l’absence.

Lettre de Franz Kafka à Milena Jesenská :

Jeudi 3 juin 1920

Oui, Milena, ce matin je suis nu sur ma chaise longue, à moitié au soleil et à moitié à l’ombre, après une nuit à peu près blanche ; comment aurais-je pu dormir quand, trop léger pour le sommeil, je ne cessais de voler autour de vous, réellement épouvanté, exactement comme vous l’écrivez vous-même dans votre lettre de ce matin, de « ce qui était tombé sur moi », épouvanté au sens du mot lorsqu’on dit des prophètes qu’étant (encore ? ou déjà ? peu importe), étant donc de faibles enfants et entendant une voix les appeler, ils se sentaient épouvantés, ne voulaient pas, et s’accrochaient des pieds au sol, et sentaient une angoisse leur déchirer le cerveau, car ayant entendu des voix auparavant ils ne pouvaient comprendre d’où venait en celle-ci le son qui les terrifiait, — était-ce faiblesse de leur oreille ? était-ce force de la voix ? —, et ne savaient pas non plus, car c’étaient des enfants, que la voix avait déjà vaincu et s’était installée en eux par la vertu précisément de cette peur, de cette appréhension divinatrice qu’ils avaient d’elle, ce qui ne prouvait d’ailleurs rien quant à leur mission prophétique, car beaucoup entendent la voix, mais sont-ils vraiment dignes d’elle ? C’est bien douteux et il vaut mieux dire non tout de suite pour plus de sûreté, tel était donc mon état d’esprit sur ma chaise longue quand vos deux lettres sont arrivées.

Il y a un trait de caractère, je crois, Milena, que nous partageons : nous sommes craintifs, nous nous effarouchons d’un rien ; nos lettres sont presque toutes différentes, mais elles ont presque toutes peur de celle qui les précède et encore plus de celle qui les suivra. Craintive pourtant, vous ne l’êtes pas de nature, la chose se voit aisément, moi-même non plus je ne le suis peut-être pas de cette façon, mais c’est devenu une seconde nature, cela ne disparaît que dans le désespoir, à la rigueur dans la colère et, ne l’oublions pas, dans la peur.

J’éprouve parfois l’impression que nous habitons une même pièce avec deux portes qui se font face ; chacun tient la poignée de la sienne ; à peine un cil bouge-t-il chez l’un, l’autre est déjà derrière sa porte ; que le premier ajoute un mot, l’autre a déjà certainement refermé sa porte, on ne le voit plus. Il rouvrira, car c’est une pièce qu’on ne peut peut-être pas abandonner. Si le premier n’était pas comme l’autre, il garderait son calme, il aimerait apparemment mieux ne pas regarder ce que fait le second, il ferait petit à petit régner l’ordre dans la pièce comme si c’était une chambre pareille à toutes les autres ; au lieu de quoi il travaille comme l’autre de sa porte, il arrive même que chacun soit derrière la sienne et que la belle pièce reste vide.

Il en naît des méprises cruelles. Vous vous plaignez, maintes fois, Milena, qu’on puisse tourner et retourner une de mes lettres sans qu’il en sorte jamais rien, or c’est justement, sauf erreur, une de ces lettres dans lesquelles j’ai été si près de vous, si maître de mon sang et si maître du vôtre, si enfoncé dans la forêt, si détendu dans le repos, que je n’entendais réellement rien dire d’autre que ce que je disais précisément : qu’on voyait le ciel, par exemple, à travers les arbres ; c’est tout ; une heure après on répète la même chose, et il n’y à là-dedans, bien sûr, pas un seul mot qui ne soit soigneusement pesé. Mais cela ne dure pas, ce n’est qu’un instant, les trompettes de l’insomnie se remettent tout de suite à sonner.

Considérez aussi, Milena, l’état dans lequel je viens à vous, songez aux trente-huit ans de voyage que je viens de fournir (et même bien davantage, puisque je suis Juif) ; quand je vous rencontre à un tournant apparemment fortuit de la route, vous que je n’ai vraiment jamais espéré voir, surtout maintenant, surtout si tard, je ne peux pas crier, rien non plus ne crie en moi, je ne dis pas mille folies (je ne parle pas de celle que j’ai trop), et je n’apprends que je suis à genoux qu’en voyant vos pieds tout près de mes yeux, en constatant que je les caresse.

Ne me demandez pas d’être sincère, Milena. Nul ne peut exiger de moi plus de sincérité que moi-même, et pourtant bien des choses m’échappent, peut-être même toutes m’échappent-elles. M’encourager à les poursuivre ne m’encourage pas, au contraire, je ne peux plus faire le moindre pas, tout devient subitement mensonge, et c’est le gibier qui étrangle le chasseur. Je suis sur un chemin bien dangereux, Milena. Vous, vous êtes solidement plantée au pied d’un arbre, jeune, belle, et l’éclat de vos yeux supprime la souffrance du monde. On joue à « Change, change, petit arbre », je me glisse, dans l’ombre, d’un arbre à l’autre, je suis à mi-chemin, vous m’appelez, vous me signalez les dangers, vous voulez me donner du courage, mon pas incertain vous fait peur, vous me rappelez (à moi !) la gravité du jeu, je ne peux plus, je tombe, je suis à terre. Je ne peux pas écouter en même temps votre voix et les voix terribles du monde intérieur, mais je peux écouter celles-ci et vous le confier à vous comme à personne d’autre ici-bas.

Votre F.

Livres conseillés, cliquez sur l’image :